どうも働きながら公認会計士試験に合格し、働きながら司法試験の合格を目指しているsuiです。

実は私、2024年の修了考査に無事合格していたのですが、究極的なまでにギリギリの合格で「僕が語れることは特にないな…」と思っていました。

2024年の監査法人の夏休み、僕はロースクールの上学期期末テストで勉強の修羅となっていました。そしてテスト終了後…3日間余裕があったにも関わらずひたすらNetflixに捧げ廃人となってしまい

こんなはずでは…

と夏休み明けに打ちひしがれていました。

そして翌年2025年、今年も夏休みロースクールの期末テストで勉強の修羅となり気づいたらNetflixになっていました。

デデン!

今頃こんな思いをしている修了考査受験生も少なくないに違いない…

そう思い、この記事を書きました。

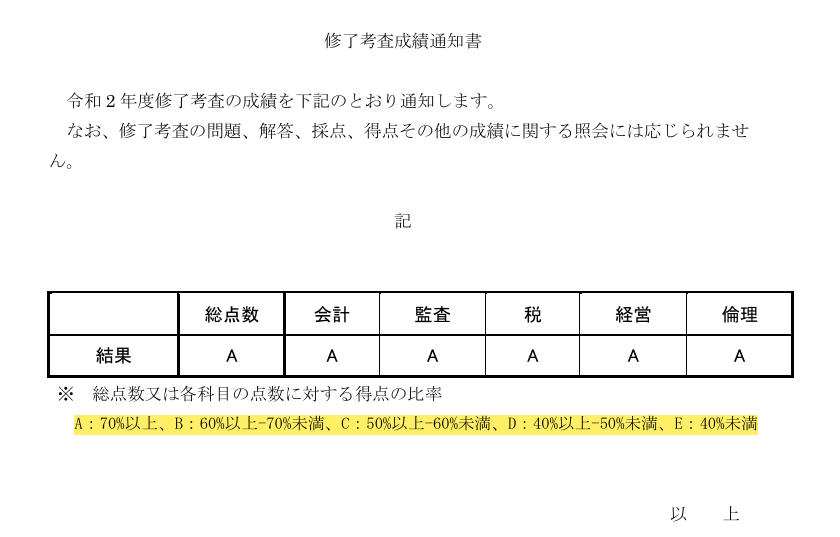

修了考査は合格発表後に成績を見れるのですが、結果は「B」と「C」でした。総合計点が基準となるラインを超えている必要があるのですが、「B」が合格ライン、「C」が不合格ラインとなります。

下の例を見ればわかる通り、50%台と60%台の合計なので、下一桁の点数差で合格レベルの底辺合格です。

↓会計士協会の成績通知書例

僕がどのようにして、底辺合格を勝ち取ったかの道のりを語ることによって、夏休み勉強できてなくてもあわてる必要はないことを、アピールし、もって修了考査受験生の方々を励ます(慢心させ)ことを目的としています。

そして試験1か月前になって

本当にヤバい!!

となった方々に最後のセーフティーネットとして、勉強方法を示す記事です。

勉強時間について

合計勉強時間は表題の通り104時間でした。

我ながらあまりにシビれる綱渡りでした。気が付いたら鉄骨を渡っていました。

完全に言い訳ですが、2024年は司法試験の自主勉強を500h+ロースクール授業も500hくらい費やした進級チャレンジも並行していたので、勉強の奉納時間的には頑張っていたんです。

許して下さい。

さて、ここで104時間のペース配分を見ていきましょう。

年始~2024年7月31日まで…0h。ロースクール前期の時期。夏休みに本気を出せば、修了考査はなんとかなると信じていた時期。

8月…2h。修了考査の勉強をほとんどせず夏休みが終了する。繁忙期も終わったし、毎朝頑張ろうと決意。

9月…7h。司法試験の勉強に興が乗ってしまう。脳裏に不合格の文字がチラつくが、そのたびに仙道が出てくる。

10月…10h。もうそろそろ本腰入れるかぁと思い、相続税とグループ通算税制系を予備校の問題集でイジり始める。全く無駄だったとは思わないがダラダラ勉強していた。

11月…17h。11月は下旬から修了考査休みだったので、逆に上旬まったく修了考査の勉強をしなかった。この時点で答練がすべて出揃っていたので、答練を回し始める。

12月…68h。勉強して疲れたら縄跳びしてのリセットして無限勉強をしていた。倫理規則をつぶやきながら2重飛びしていた。

事実上、修了考査休みで何とかしました。

僕は有給くっつけて土日込みで20日間は勉強に専念していました。

「20日間あれば200時間はやれよ!」という声が聞こえてくる気もしますがロースクールのほうも冬前の中間テスト+通常授業が行われており、1日6hくらいは法律の勉強をしていましたので許して下さい。

科目別の勉強時間と勉強方法

会計…30h

監査…10h

税務…50h

経営…10h

職業倫理…5h

ちょっと端数分、合計時間ズレていますが再計算勢の方はご容赦を…

見ての通り、税務と会計にほぼすべてを懸けていました。

11月中旬くらいから、「あれ…まずいな…」と自分の仕上がりに震え始めました。

ここで決断をします。

「授業を聞くのは諦めよう(平常運転)」

答練をひたすら回す禁断の決断をします。このやり方は予備校では推奨されていないそうですが、なんらかの事情で勉強時間を確保できない方はオプションとして頭の片隅に覚えておいてもいいかもしれません。

答練を回すと決めたはいいものの、残りの時間では答練すら仕上げきることが難しいと感じていたので、

以下の戦略に基づいて優先順位を付けました。

✔とりあえず配点の大きい科目から勉強する

→会計・監査・税務が各300点で合計900点と総得点の1200点の75%を占めるため重要。この科目群でしくじると合格が厳しくなる。

✔知らないと解けない可能性が高い順に勉強した

→最悪訓練できていなくても、現場で考えれば解けそうな問題は勉強の優先順位を落としました。具体的には文章で回答できる会計と監査は、暗記科目感が強い税務よりも優先度を落としました。

✔計算問題の演習で電卓はほぼ叩かなかった

→計算問題については式が書けるかだけ確かめてどんどん先に進めていました。

まあ、勉強していると税務がヤバすぎて自動的に税務偏重になっていきます!

勉強方法について

~答練を回せ~…僕が受験生の時代から連綿と引き継がれてきた必勝法。多分いろいろな意味が込められているが、その辺を考えるのは割愛します。

✔定義

答練を回した回数で表現します。「1回」の定義は、何も見ないで全問正解できれば1回分クリアです。答練は4回分なので、4回クリアしたら、「1周」と呼んでいます。

ちなみに予備校は周りの選択と逆の少数派のほうを選びました。答練を融通しあうためです。

答練演習はすべてを解決します。となるとやはり答練の確保数が重要になってきます。一つの予備校では4回分しか答練がありません。答練重視派閥といえどもさすがに4回分だけだと最低限のインプットにも足りません。

そこで、少なくとも2種類の予備校の答練を入手する必要があります。中古を買うという手段もありますが、答練は相対的な負けを回避する観点から最新のものをそろえる必要がありますので、やはり修了考査受験生同士で交換するのがもっとも良いと思います。

答練の入手は抜かりなくやりましょう

回数

最初の数字が自分の予備校の答練、2つ目の数字は他の予備校の答練

■会計…4周+2周

→点数が多いうえに忘れていることが多かったために勉強した。ただ、論文式受験時代の知識を思い出す作業であるため、難しいことは考えず2周くらい問題演習すれば計算はそれなりの水準となる。3週目と4周目の位置づけは理論知識の詰め込み。ほかの予備校の答練も網羅的に行った。予備校間で重なっている内容は絶対に落とせない重要論点として気合をいれ、どちらかの予備校にしか出ていない問題は、ほかの受験生に不利が付かないためにこれまた頑張った。

✔結局答練は全部頑張った

■税務…5週+3週

→解き方が分からないと正解できないのに、受験生時代の知識にはない初めまして論点が結構ある(ように感じた)。勉強してて一番「やべえなこれ」と感じた科目。意外にも相続や・贈与・海外の課税周りは、一度理解してしまえばテーマごと得点できるので、特に厚く勉強していた。インプットとして不安だったため、ほかの予備校の答練もまあまあやった。法人税の総合問題だけはそこまで頑張る必要性を感じなかったため力を抜いた。税務答練は予備校間によって内容が結構異なっていたので、リスクヘッジの観点から2校分答練を解いておいたことは正解だったと感じる。

■監査…3週+1周

→全受験生がそうだと思うが、監査論には謎の自信が生じている。その感覚は間違っておらず、回答がすべて記述式である以上、自分の実力をある程度正確に発揮できる。短縮生でもない限り合格最低点は取れるように設計されている。若い年次ではあまりやらないような会計上の見積りや不正、自分が触れたことない論点の対策をした。

■経営…2周+1周

→計算演習は2時間~3時間程度しかやらなかった。演習してみるとわかるが、経営学は経営指標の出し方が分かっているかどうか勝負になる。経営指標を踏まえた各社の経営体質分析の問題も、普通に書け

IT分野もキツイ。僕と同じような監査人生を送っていた場合、ITの知識はほぼ皆無な状態で試験勉強が始まる。しかも小学校のような語句補充形式で出題される部分が多く、デットオアアライブ系の科目となる。それなりに勉強しないとマズいが、答練一本槍で試験に臨もうとしている勢にとってはお祈り科目となる。追加で100時間勉強時間を確保できるのであれば、10時間くらいはさらにITに突っ込もうと思った悔いの残る科目。

■職業倫理…3週+3週

→滅茶苦茶回しているように見えるが、答練が1回しかない。よって6回答練を解いただけとも言える。答練だけでカバーできるような範囲ではないので、最も答練戦略と相性が悪い。ただ、やることは純粋な基準の暗記なので、頑張ろうと思うと無限に勉強時間が吸われる沼科目。配点が100点しかなく、合否に与える影響は極めて小さいため、勉強時間がない場合は捨てることを覚悟し、答練のみ完璧にするのもあり。実際に答練をそれなりにやっておけば一般的な社会性を備えていれば(マジックワード)50%は獲得できる。あと半分は現場での閃きに懸けましょう。

試験本番を体験して

■受験時間が多い科目は実力差が如実に出る。

答練重視にせざるを得ないほど追い込まれた受験生なら、当然時間を計って答練を解いてないはず。僕も当日がぶっつけ本番でした。

会計・税務・監査は普通のペースで解いていると30分~40分くらい余る。つまり、勉強したことを100%は当日に発揮できるタイプの試験。

この時に脳裏に浮かんだ言葉は

合格させようとしている…!

でした。この3科目をしっかり勉強してきた人たちは力を発揮して合格してね…という試験委員のやさしさを感じました。

数多の論点を切ったために、浮いた時間を全く生かせなかったが、勉強してきた受験生は残り時間で加点フィーバーに突入していたと思われる。

経営は時間がぎりぎりだった。特に経営は、計算の手際がスマートじゃないと間に合わない危険性もあるくらいで、しっかり訓練しないと実力を発揮しきることが困難な科目だった。経営で手間取ると、IT分野をしっかり考える時間が無くなり本能で回答しないといけなくなる。特に勉強時間の関係上、単語しか暗記していなかったので、事例問題で複数行文章を書かなければいけない問題は特に厳しかった。

職業倫理は1時間一本勝負の超暗記科目。下手に思い出そうとしていると時間が足らなくなるため地味に危険。判定はCだったので、答練2回だとどんなに回したところで、インプットが足らなったということだと思う。隣の席の受験生は教科書に付箋がたくさん貼ってあったので、ちゃんと教科書ベースで勉強して人権が得られる科目。

まとめ

✔104時間の勉強のうち、8割程度は修了考査休みに入ってから

✔時間が足らなかったら答練に懸けよう

✔最低限2校分の答練を入手することをお勧め

✔優先度は税務→会計→監査→経営→職業倫理(配点が大きい順)

✔税務・会計・監査は時間が余るから実力を100%出せる

✔経営・職業倫理は時間制限がきついから、手際を訓練しておくと安心

■新着記事

■人気記事