皆さんこんにちは、働きながら公認会計士試験に合格したsuiです。

今回は働きながらの合格について、公認会計士試験の合格難易度を解説していきます。

✔数字面でどうなの?

✔体感的にはどう感じた?

という2点から解説していこうと思います。

客観的な数字から見た難易度

はじめに

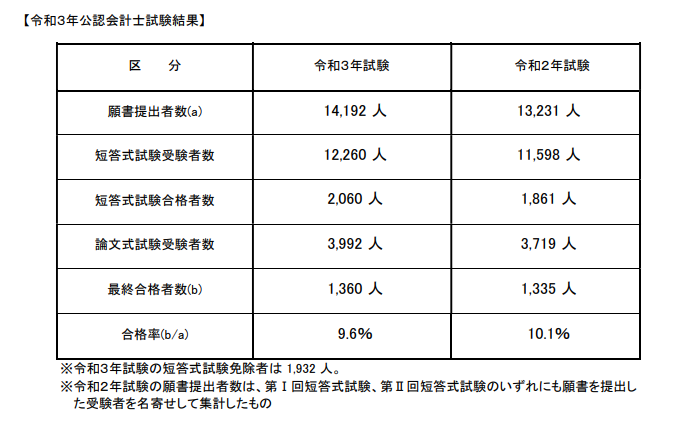

※願書出したけど受験しなかった人のことを考慮していません。

→そもそも社会人受験生にとって、試験を受けるところまでたどり着くのすら難しいのでその人たちを分母から抜くよりも、入れたほうが「公認会計士試験挑戦すると決意」→「論文式合格」までの割合がよく出るのかなと思いました。

※監査法人のトレーニー枠も考慮していません。トレーニーの場合少し受験環境が異なるの母数から抜いたほうがいいとも考えましたが、結局は働きながらの受験であること、トレーニーの数を推定するのが難しいことから考慮していません。

あくまで目安として捉えてください。

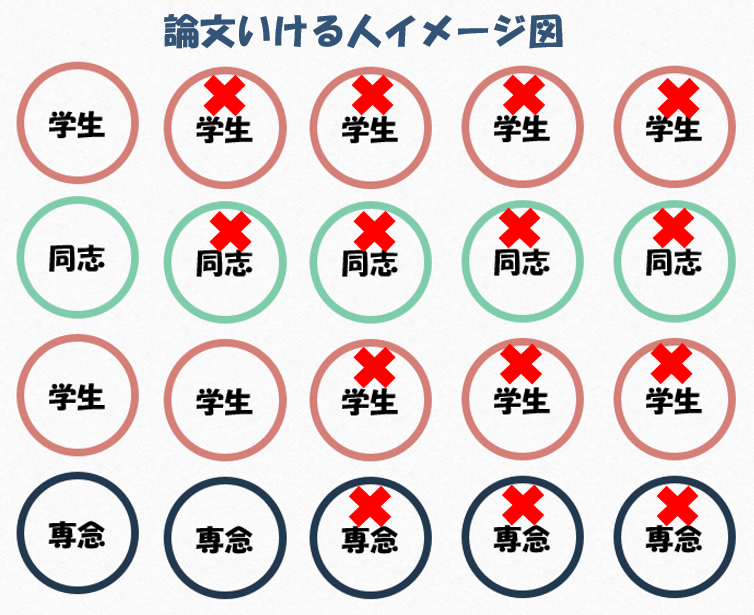

結論、公認会計士試験に申し込んだ社会人の20人に1人が合格しています。

下記、分析してみた過程です。

数字の抜き出し方で結構割合変わってくるのでご自分でも是非勝率を計算してみてください。

上記の通り令和3年度の願書提出者は約1.4万人でした。この記事は働きながらの受験の難易度の検討のため、この中のぶっちゃけ何人くらいが働きながらの受験生なのか考えていきます。

上記の内、会計事務所員・会社員・公務員・教員・教育学習支援者あたりは働きながらの受験と考えられます。

結果令和3年度の社会人受験生の数はざっくり3,665名だと考えられます。短答式試験の試験会場見渡して4人に一人くらい働いてそうな雰囲気の人がいるイメージでしょうか。

そのうち論文式試験にすすめたのが824人なので、論文に進めた率は20パーセント程度です。周りを見渡して、社会人受験生っぽい人を5人見つけられたら1人は論文式試験に進んでいます。

論文式試験に進めた人が824名で論文式試験合格が178名です。ざっくりここでも20パーセント程度が合格しています。

最初に述べた結論の通り、178名を3,665名で割ると5パーセントくらいになります。結構厳しいように聞こえますが、社会人だけを集めた40人のクラスで上から2番目以内ならギリギリ行けそうな感じがしないでしょうか?

また公認会計士試験は段階を踏むことが出来るため、40人の短答式クラスで上から8番目に入り、論文式クラス40名の中で上から8名に入ればいいと考えればかなり現実的なラインだと思います。

以上数字の面から見た検討でした。

体感の働きながら合格の難易度

結論:難しいけど、何回か試験受ければ合格できると感じていました

このように感じた理由は、

公認会計士試験の難易度の主な原因は膨大な勉強時間を必要とすることだからです。

下記で難易度の原因を3つの要素に分けて詳しく見ていきます。

✔勉強量・継続性の面(影響力大)…2000時間くらいから短答式試験の合否の土俵に乗れる感じです。となると最低2年は経済的に生活を維持しなければなりません。現実的には親のすねをかじるか自分で稼ぐしか選択肢は無いと思います。

学生や専念している人が公認会計士試験を撤退する理由は「経済的・世間体的に厳しい」が9割で「難しすぎるから諦める」という人はごく少数だと思います。

この点働きながらであれば合格するまで勉強を継続できます。最低限必要とされる勉強量が膨大な公認会計士試験において、長期間試験に挑戦できる時間が確保できている点は社会人受験生だけの特権です。

✔運の面(影響力中)…短答式試験は範囲が膨大なわりに出題数が少なく・回答方法がマークシートである為、運の要素が混入しやすいです。その為試行回数をどれだけ稼げるのかも大事になってきます。この点からも複数回試験に挑戦できる経済的土台があることは有利だと言えます。

✔出題の質の面(影響力小)…9割は実力です。「見当もつかねえ…」みたいな問題が出てきたら自分の勉強不足が原因であることがほとんどです。模試とかで上位10%以内に入るくらいの実力になってくると「この問題は本気の現場対応問題だな」と分かるようになります。

自分が知らない問題は、現場で考える問題だと思えるくらい勉強出来たら合格が近い兆候です

以上のことから、公認会計士試験の合格は毎日勉強を積み重ねて何回も受けてれば合格は十分可能だと考えていました。

まとめ

✔短答式・論文式ともに5人に一人くらいが次に行けている。

✔体感的にも働きながらで合格できない試験には感じなかった。

以上となります。この記事を書いてみて感じたのですが。合格できるまで勉強できるのは社会人受験生だけの特権です。

2年間突っ込めば公認会計士としてのキャリアを手にできている可能性は十分あります。ぜひ挑戦してい見てください。

関連して読んで見て欲しい記事

①公認会計士の待遇について

②働きながらどうやって合格するんだろう…?

③そもそもどんな人がこの記事書いてるんだろう…?