みなさんこんにちは、働きながら公認会計士試験に合格したsuiです。

今回は「公認会計士試験に合格するために必要な要素」ってなんだろう?ということを自分なりに整理しましたので書いていこうと思います。

構成としては

①公認会計士試験の特徴・難しさについて

②どんな能力が必要か?

③その能力をどうやって身に着けていけばいいか

となっております。

公認会計士試験の特徴・難しさについて

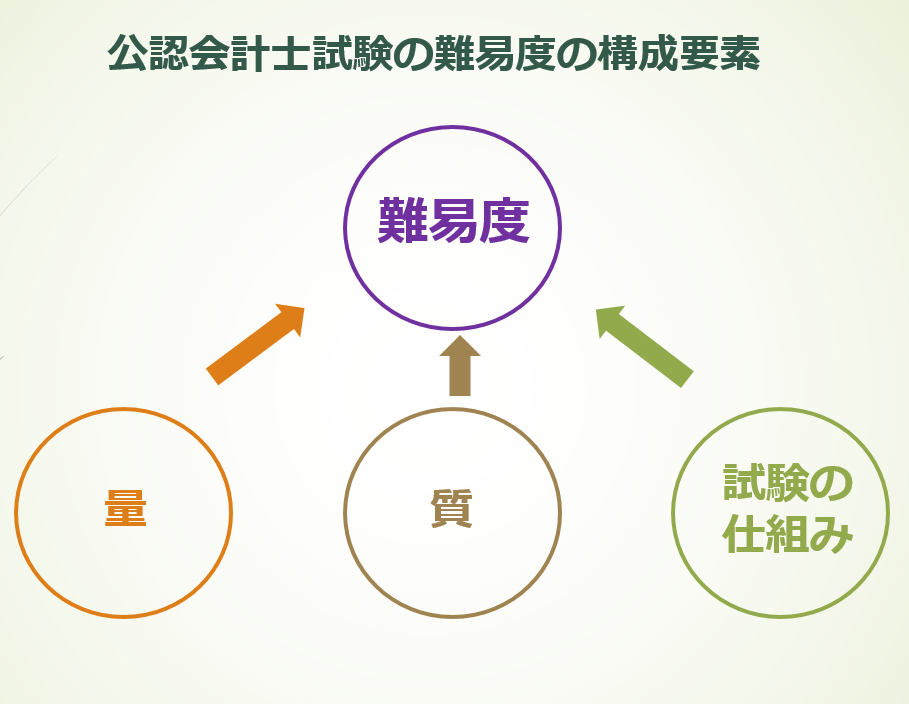

日本の勉強の中で最難関のランクなのは疑う余地がありません。それでは何が公認会計士試験の難易度を上げているのか考えていきます。

✔量的な問題…何はともあれ試験範囲が膨大です。短答式では4科目。論文式では6科目の試験です。隅から隅まで把握している必要はありませんが、合格ラインに到達するための知識量を確保するには全体の7割~8割は理解する必要があります。僕自身はすごく苦労をした層ではないのですが3500時間以上は勉強時間に充てていました。そもそもこの勉強時間を確保することがとても大変であり、公認会計士試験の難易度を上げている大きな要因です。

✔質的な問題…出題された問題自体の難しさについてですが、これも一定程度難しいと思っています。この試験は「少ない時間で正解にたどり着かなければいけない」という特徴を持っています。問題自体の難易度×制限時間=試験本番での難易度です。落ち着いた状態で制限時間を設けずに問題に向き合えば「そこまで問題自体の難易度は高くない」と感じる問題も多いと思いますが、本番の緊張や焦りを加味すると出題される問題自体の難易度も決して易しくはありません。

✔試験自体の仕組み…特に短答式に関しては、「問題の分量が少ない」という特徴があり、このことが難易度を大幅に上げてしまっています。試験範囲が膨大であるにも関わらず出題されるのはごく限られた範囲です。その為試験範囲を70%勉強できている人と、60%勉強できている人が同じ試験を受けたとしても、その実力差のままの結果にならないことがままあります。

このことから、一定程度勉強をして50%~60%をとれるようになるレベル→合格ラインの70%までもっていくまでに壁が存在します。また、特に計算科目は「すべての問題を解ききる時間が無い」という特徴もあるため、「解けるのに解けない」という場合もあります。これも受験生間の点数上の実力差を均す要因となっています。

論文式試験は「問題の分量が多い」・「結論以外の過程部分にも配点される」という特徴がある為、実力がそのまま点数として出ます。これが「公認会計士試験は短答式が最も苦労する」といわれる所以です。

短答式は出題量が少ない+全部解ききれないという要素から、一定程度運の要素が介在します

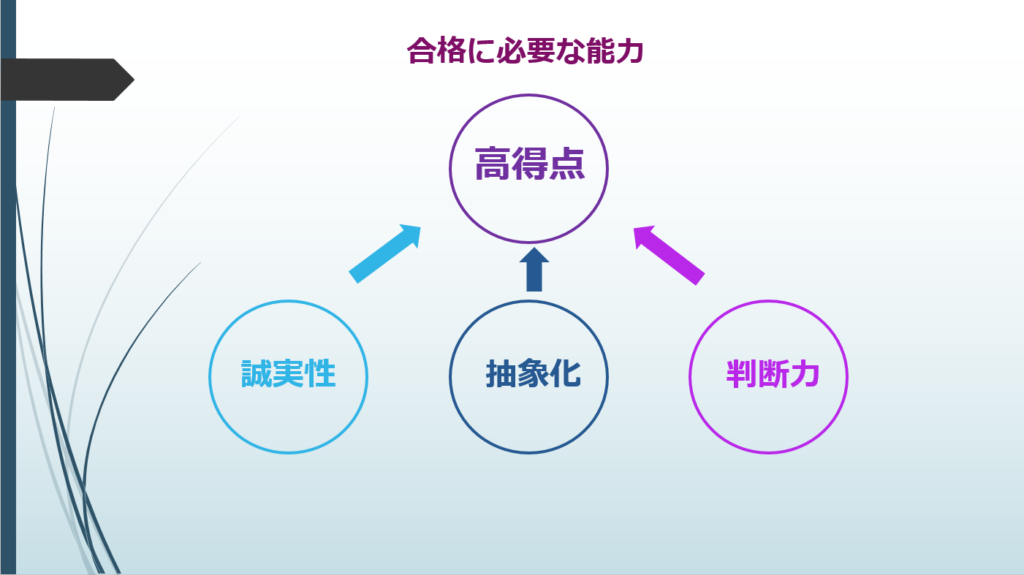

【本題】合格するにはどんな要素が必要か?

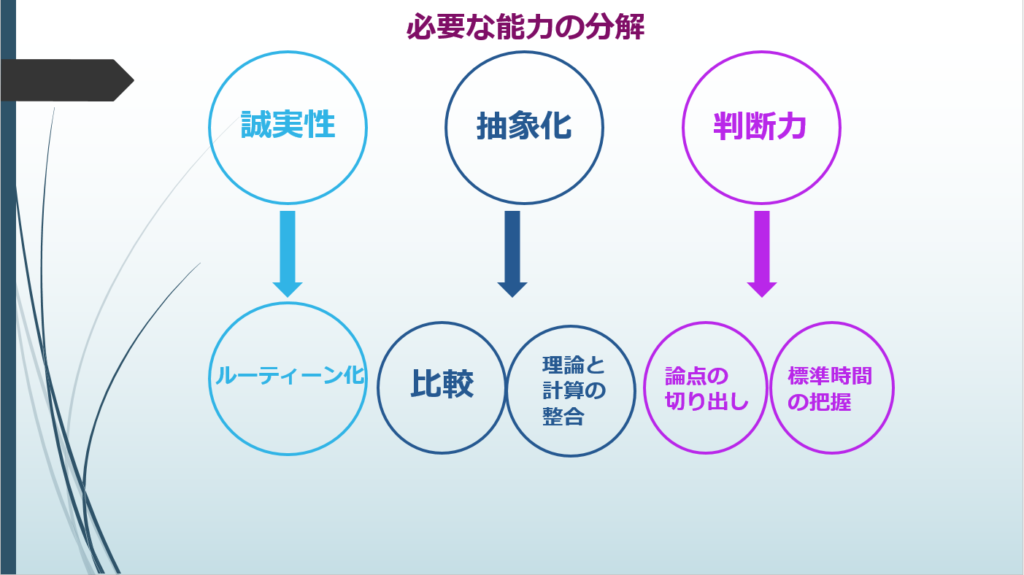

✔誠実性…最も大事です。合格するまでやり続けるという意思を行動にし続ける能力です。ポテンシャルに関係なく「合格するまで続ければ合格できる」は真理だと思います。とはいえ気持ちだけではどうにもならないこともあるのでルーティーン化が大事です。

✔理解の抽象度を高める力…出題範囲が膨大であることから、初見の問題にも対応するために理解の抽象度を上げる必要があります。これは高難易度の試験に関する勉強をした経験が無いと身についていない感覚なので、慣れるまで時間を要する人も多いと思います。いわゆる「地頭がいい」といわれる要素の一つだと思っています。特に小さいころから勉強を積み重ねてきた人は自然にできている場合が多いです。

✔本番の判断力…すべての問題を解ききることが困難な科目が複数あります。特に論文式試験は高レベルな競争な為、事前の準備量にそこまで大きな差はありません。本番の問題の取捨選択で合否が分かれることもままあります。

以上の3点となります

理解の抽象化は受験勉強の後半に身に付きました。最初からできていればもっと効率よかったかもしれません…

どうやって身に着けていけばいいか

✔誠実性…日々のルーティーンに勉強を落とし込むことです。勉強を始めることさえできればやっているうちにやる気がわいてくるものなので、意識するべきは「如何にに無理なく勉強をスタートさせるか」です。僕の場合は「起きてすぐシャワーを浴びて職場に行く」というものでした。早朝に職場にさえ行ってしまえばさぼることも出来ませんので粛々と勉強が進んでいきました。個人的には勉強開始までの動作が多いほどルーティーン化が困難になっていくように感じました。

✔理解の抽象度を高める…これは下記の理解を組み合わせることで行っていきます。

①同じ論点の異なる問題を比べる→例えば別々のリースの問題を比べてみて、共通している手順があればそれが抽象的な考え方です。

②異なる論点で同じ手順の部分は無いのかを考える→リースの例で行くと、リース債務の算出の仕方が、社債や管理会計論の戦略的意思決定周りの論点と似ていることに気づくような感じです。

③計算科目は理論と計算の整合を確かめる…理論の内容が実際の計算問題で適用されているかを確かめる。とくに理論は最初から抽象的な内容として論じていることが多いので、抽象化にとても役立ちます。

【公認会計士試験】成績がなかなか足らないあなたへの励ましでも書いているのでもしよかったら見てみて下さい。

✔本番の判断力…この判断力を養うためには「論点の切り出し」と「論点を処理する標準時間の把握」が大事になってきます。まずは答練の問題がどの論点から構成されているのかを把握し、その論点の個数に対して自分が何分で解けるのかを把握しておくことが大事です。上記の抽象化と組み合わせると、抽象的で共通する手順●●分+個別の論点●●分といった感じで、試験本番でも大体の所要時間が把握できるようになります。

まとめ

✔公認会計士試験の難易度は、質・量・試験の仕組みで構成されている

✔合格に必要な要素は誠実性・抽象化・判断力

✔勉強の継続はルーティーン化で、意思の力に頼らない