みなさんこんにちは、働きながら公認会計士試験に合格したsuiです

この記事は自分の経験・同期との会話・監査法人でリクルート活動に関わった経験をもとにした、完全に主観的な記事です。

「予備校選び迷ってる…」

「今年合格できなかったんだけど、予備校変えたほうがいいのかな…?」

そんな人のために読んでもらおうと思ってこの記事を作成しました。

自分で情報を集めて判断を下すことは専門家になるうえで必要不可欠です。

是非この記事も懐疑心をもって読んでみて下さい!

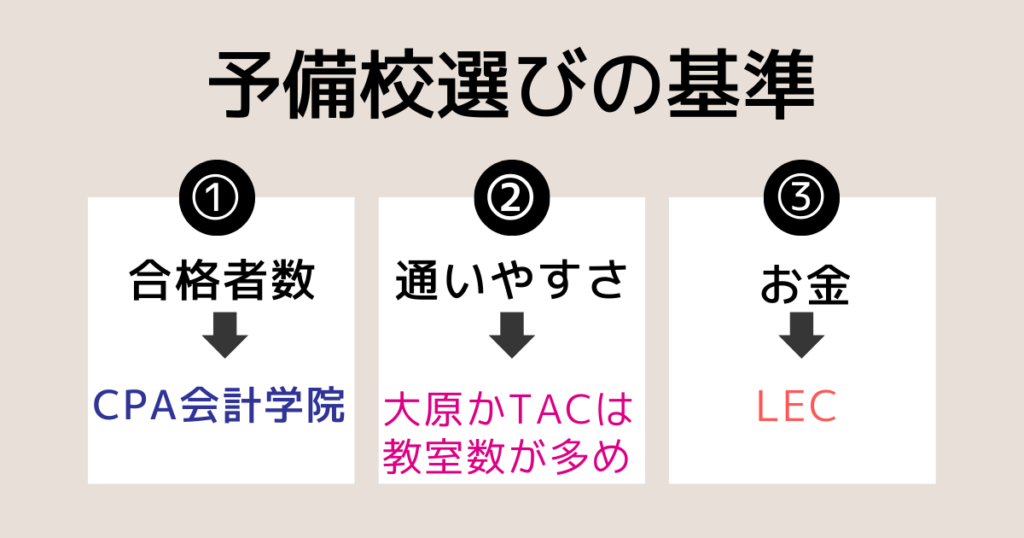

【初めて予備校に通う方】予備校の選び方・基準について

正直どこの予備校でも合格できる人は合格できるというのが結論です。事実、面接に来た合格者or同期はこの4つの予備校出身です。

とはいえこれじゃあ身も蓋もないので、選ぶ基準を紹介していきます

①合格者数で選ぶならCPA会計学院

公認会計士試験は相対評価です。よって大量の合格者を出している予備校と同じ問題を解いていないと不利になる試験です。

2022年の合格者数は606人/1456人中(占有率41.6%)です。よって今後も試験でCPA生が「あっこの問題CPAで解いたことある」という問題が出た場合、それ以外の予備校で勉強してきた人は上位4割から脱落し、残りの6割弱のパイで争わなくてはいけなくなります。

少し強引でしたが、上記の理由から特にこだわりが無ければ一番まるい選択だと思います。

②近さで選ぶ

公認会計士試験はとにかく勉強を続けることが大事です。「自分は通信で勉強するから場所は大丈夫」という人、

自分の意志力には期待してはいけません。通学しなくていいと思ったらいつでも通学を辞めれますが「家だと勉強できない…」というタイプだった場合悲惨ですので、アクセスの良さで選ぶのもいいと思います。

その点、

大原とTACは老舗なのでアクセスがいいところに教室を構えているケースが多いです。

③お金で選ぶ

「公認会計士講座高すぎじゃない…?」と思った方、僕も同じ意見でした。通学で70万円とかボーナス出ても足りませんでした。結果分割払い+親にもお金を出してもらいました。

短答式試験の口座と論文式試験の口座を完全に分割して受けることが出来ます。短答式だけなら30万円弱なので、金銭的な面を重視するならここで良いと思います。

初めに書きましたが、ちゃんとやればどこの予備校でもちゃんとやれば合格できますので安いからと言って内容が劣っているわけではありません。

【経験者へ】予備校変えようか迷っている人

予備校の問題集・答練を網羅的に演習してそれでもなお僅差で不合格の場合、予備校を変える価値は十分あると思います。

理由としては以下の通りです

①その予備校の出題傾向に慣れており、答練や模試だけ番長になってしまっている

→実力よりも長い期間、同じ予備校に通い続けていると陥ってしまう状況です。合格ラインに到達していないと危機感からしっかり勉強しますが、なまじ予備校内の成績がいい為、「成績を維持する勉強」モードに入ってしまっている可能性があります。本来の実力よりもいい結果を模試で取ってしまっているリスクがあります。

②同じ論点でも教え方が異なるため理解が深まる→同じ論点を視点を変えて再度学習できるため、より理解の抽象化が進みます。合格ボーダーラインの合否を分けているのは初見の問題をどの程度取れているかです。この際に必要なのは抽象化した知識を目の前の具体的な問題にあてはめる能力です。

理解の抽象化については↓の記事で紹介しています

なお、予備校の変更が効果を発揮するのは「しっかり前の予備校で勉強していた人」のみです。特に短答式試験で得点率60%に届いてない場合は慣れの問題ではなく勉強量の問題ですので純粋に勉強時間を確保しましょう。

【独断と偏見】CPA会計学院の特徴

【良い点】

・合格占有率が高い

・講義を担当する講師のレベルが高い

・おそらくオンライン化が一番進んでおり便利

【悪い点】

・名物講師とのコミュニケーションはあまり期待しない方がいい

【総括】

なんか合格順位が高いイメージがある

僕が面談した中で成績が良かったTOP3の内2名がCPA会計学院出身でした(あと一人は大原)。特に2022年は論文式試験の問題をPCA会計学院が模試・答練でドンピシャで当てた科目がありそれが大きかったという話でしたので、答練・模試の質も文句なしでしょう。

2名とも通わずに通信で学習だったので勉強の質的には通学じゃなくても問題は無いと思います。

また、管理会計論と監査論の授業だけ視聴してみたことがあるのですが授業のレベルは高かったです。具体的には各論点を抽象的に教えようとする意志をとても感じました。

合格ボーダーライン一歩手前までは問題の解き方覚えた人勝ちな試験ですが、そこから頭一つ抜きに出るには「理解の抽象化」が必要になってきます。カッコよく言うと「論点の本質を理解する」ということです。この教育方針が合格実績に繋がっているのかもしれません。

ただ不満点をヒアリングしてみたところ、有名な講師に質問したら塩対応だったと話していました。人気講師は多忙を極めているので「あの人に指導してもらいたい!」というミーハーな気持ちで決めると満足できないかもしれません。

とはいえ講座の質は合格者数が証明しています。最大勢力に入るのが手っ取り早いと思う合理的な方はここで良いと思います。

【独断と偏見】資格の大原の特徴

僕が通っていた予備校です

【良い点】

・計算科目の成績をのばすのが得意

・人気講師に直接質問も出来る

・答練の完成度が高い

【悪い点】

・教科書・問題集のクオリティが低い

・監査論は科目レベルで講座の質が低い

・若い学生が多く騒々しい

・公認会計士試験に合格していない先生がいる

・講義は企業法を除き面白くない

【総括】

自分が通っていた分、悪い点を多く列挙できてしまっています…

先ず大原は大企業的な面をすごく感じました。具体的にいうと、昔から構造変わってないんだろうな…と感じさせる教科書と問題集・保守的な授業(面白くない)です。

最新の工夫は「答練」という教材にすべて反映されています。逆にこの答練はとてもクオリティが高く感じられ、この答練を貰うために大原に入ったといっても過言ではありません。

よって大原で合格を目指す場合は答練を極めるのみで大丈夫です。この点はシンプルでいいかもしれません。

その他、大原は計算科目を重視する傾向が強く如実に演習数や講義の数が違います。このおかげでしっかりと勉強すれば財務会計論と管理会計論は得意になりやすいです。僕自身短答式試験では平均点の+39%(財務172点)と+23%(管理63点)で通過しています。※2021年までの管理は超難易度として有名で40点さえ切らなければいいという時代でした…

それに反して、監査論だけは「…ん?」という感じでした。基準を単発で抜き出して暗記させられるだけで教科書や答練でも、「本質的なことを勉強している感・合格させるために工夫している感ゼロ」でした…

また、講師業にやりがいを感じている人が多く質問の対応は親身に対応してくれる講師が多いイメージです。ただ良くも悪くも「学校らしさ」が強い予備校なので、結構騒がしかったり、コロナ全盛期の際はかなりの頻度で閉校になったりという部分もあります。

【独断と偏見】TACの特徴

【良い点】

・教科書のクオリティが高い

・問題集も大原より優っている

・講師・チューターは試験合格者

【悪い点】

・計算科目の答練は大原の方が良い

・教科書・問題集の量が多く、網羅的な勉強を求められる

【総括】

論文式試験に強い予備校のイメージがあります。これはTACが理論分野に力を入れる傾向があるからです。短答式試験では実力が出るのは計算科目ですが、論文式試験では理論部分も記述が求められるので理解度によって全然点数が違います。

※短答では結論を知っておけば満点をもらえるが、論文では背景①、背景②、背景③、結論と点数の配分ポイントが複数用意されるから。

教科書・問題集ともにクオリティが高く、網羅的に質の高い勉強をできます。

ただ、答練だけは大原の方がクオリティが高いと思いました。よって教科書メインで土台を固めていきたい人にはTACにしてもいいと思います。

【独断と偏見】LECの特徴

【良い点】

・安い

・企業法が得意

【悪い点】

・受験者数的には圧倒的マイノリティ

【総括】

苦労人が多いイメージです、僕があった合格者の2人とも金銭的に追い詰められており、バイトをしながら受験してました。無事合格していましたが好成績で合格というよりは、ボーダーライン際で戦っていたような印象です。

また、講座自体のクオリティは正直謎ですが、本丸は司法試験の予備校なので企業法に強いという独特の特徴を持っています。特に論文式試験の企業法が本番で2題しか出題されないガチャ科目なので、その科目が強いというのは長所です。

しかし、圧倒的マイノリティである為、相対評価の公認会計士試験では「みんなが知っていて、自分だけ知らない問題」に出会う可能性が高いというリスクがあります。

とはいえ、他の予備校は初学者なら70万円からスタートするところを短答だけとはいえ30万円弱で始められるというのは大きなメリットです。