皆さんこんにちは税理士法人で働きながら公認会計士試験に合格したsuiです。

本日は「公認会計士」と「税理士」どっちがいいのか?について意見を述べていこうと思います。恐らくこの検索ワードでたどり着く人は「公認会計士」と「税理士」どっちの資格を勉強するか迷っている方たちだと思いますので、

どちらの資格にも素晴らしい点があるという前提のもと、どちらの資格を勉強するか迷っている方の為に立場を明確にしています。

結論としては公認会計士の資格を取ったほうがいいと考えています。

いろいろな意見を集めて判断するのも専門家としての第一歩です。ひとつの意見として是非読んでみてください。

そもそもの業務内容の違い

税理士としての想定される主な業務

当然ながら「税務に関する業務」です。具体的には何をやっているのかというと

①法人税関連…一定ペースで顧客からレシートとか請求書が送られてくるので、全力でそれを会計ソフトに入力します(これを記帳代行と言います)。入力自体は税理士が行うことは少なくパートの方や無資格の従業員が行います。

税理士は主に出来上がったデータが全体としておかしいところがないか?金額の大きい仕分けの入力合っているか等を確認します。

1年に一回「決算」というイベントがあるので、作成している会計データに決算仕訳を頑張って入力し、税金計算ソフトで法人税や事業税を計算して、「税理士としての自分の名前」で申告をします。

※この際に、支払い税額が顧客の想定を上回るサプライズがあるとトラブルになる可能性があるのでなかなか胃が痛い業務です。

②消費税関連…基本的には上記と同様に正しく入力することが業務内容ですが、一発の金額が大きい投資を顧客が行う場合タックスプランニングを求められます。

具体的には消費税の還付を受けるにはどうすればよいかの相談や個別申告方式、一括比例方式、簡易課税のうちどれを選択するべきかのアドバイスを行ったります。

※消費税周りは影響額が大きい為ミスったときに顧客にとんでもない損害を与える可能性があり、これまたプレッシャーが結構かかります。

③所得税関連…主に確定申告です。1年に一回、大量の資料が顧客から送られてくるので各所得にまとめていきます。結構グレーゾーンの領収書を出してくる人がいたり、資料の提出がぎりぎりだったりとキツイ業務となります。

④相続税関連…依頼者の家族情報の整理や、各種財産の価値の算定などを資料を片っ端から集めて、「強度の高い申告書」を作成する業務です。報酬がいい+基本的に1回しか関わらない+業務が非常に専門的である、上記の税金に比べて報酬もやりがいもある業務内容となっています。

公認会計士として想定される主な業務

「監査」になります。

一般事業会社のほかに、地方公共団体や医療法人などの非営利分野にも分かれますが、根本は同じ業務です。まだ「監査ってなんだろう?」という人たちのためにざっくりと説明すると、

自分のお父さんの給料がいくらなのかを把握するのと同じです。金額を知りたいとなったらお父さんに質問をしたり、実際に給料明細を見せてもらったり、会社の決算書とかから分析したりすると思います。

これを全勘定科目レベルで行うのが監査です。(しっかりした定義とかは日本公認会計士協会のサイトや「監査論」という科目を勉強すると分かります)

特に決算時期は納期が非常にタイトになるため、短い期間で大量の業務をこなさなければならずメンタルが凄い早さで削れていきます。

公認会計士の詳しい業務内容はコチラ

なぜ公認会計士の方がおすすめなのか?

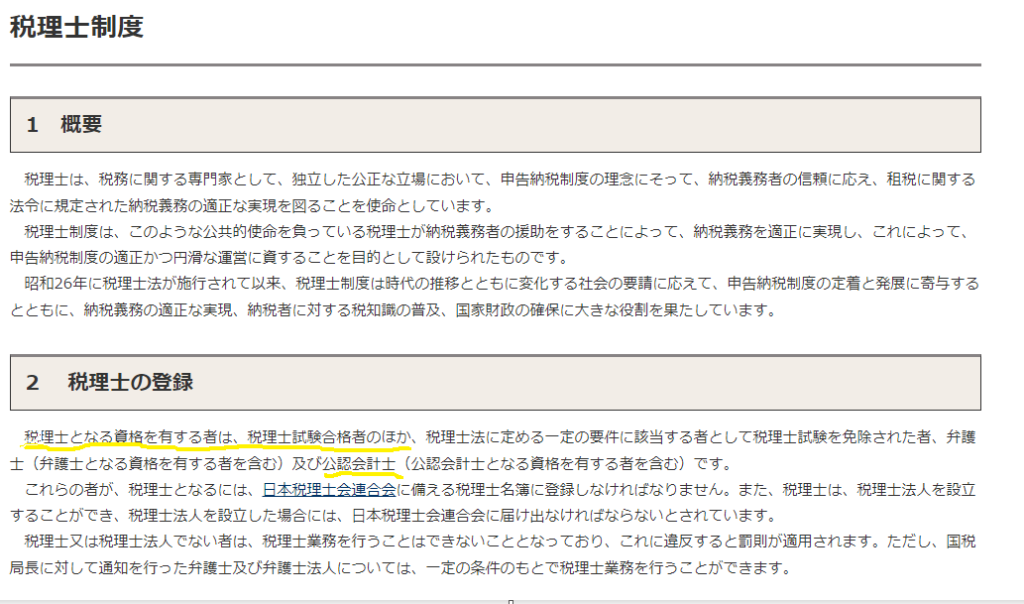

①公認会計士の資格をとれば筆記試験なしで税理士になれるから。

↓の通り(国税庁HPより)で公認会計士の資格があれば税理士にもなれます。よって公認会計士から税理士は簡単ですが、税理士の資格を持っていても公認会計士の資格は取得できず再度試験を受けなければなりません。

将来のつぶしが効くという意味で公認会計士に優位性があります。

②公認会計士は高時給のパートとして働ける為

公認会計士は時給6000円~で働けます

MSジャパンでは3件、アカナビというサイトでは2件確認できました。基本的には非公開の求人の方が多いと思うのですが、相場は変わらないと思います。

税理士として開業する場合、始めは顧客が少ない為資金繰りに苦労することが想定されますが、公認会計士の資格さえあれば週に2回フルで働けば月に30万円程度の収入を得ることが可能なため、開業も腰を据えて取り組むことが出来ます。

③公認会計士の方が高度税制の対応に向いている説

それなりの規模の会社の税務を担当する場合、資産除去債務や減損などによる税効果・合併・事業承継等の組織再編税制、ストックオプション周りの税制など、

税務・会計・法律が高度に入り交ざった税制に関しては公認会計士の方が向いていると感じます。また公認会計士の受験科目には税務として「法人税」・「消費税」・「所得税」を勉強し、3年後の終了考査では「相続税」も勉強しなければいけません。

そして、知らない税務があったとしても法律や指針を通じて調べる力は監査法人での勤務を通して身についているはずです、知識面に関してもキャッチアップを都度していけば税理士の方に遅れを取ることは無いと思います。

年収ってどうなの?

給料については同水準だと思います。ただ税理士法人は勤務時間が長い傾向にあるので時給換算だと圧倒的に監査法人が優れていると思います。

税理士について

社内の会計データから誰でも見えるようになっていたのでゴリゴリの実際金額を知っています。この役員報酬以外にも、税理士法人の税理士は社員として配当を受け取っていましたが、各個人の金額はわかりませんでした。

30名~規模の事務所、

創業者税理士…150万/月、配当込み年収2000万円くらい

現場の統括弁護士(勤続10年超)70万/月、配当込み年収1000万くらい

税務署を引退した税理士(非管理職・残業なし)35万/月+相続税等の案件の歩合

【総括】

開業して成功しているパターンの方だと思います。また役員報酬以外に、不動産を税理士法人に貸し出すことで別途賃貸収入を得ていた感じもあったため、社長の個人年収は3000万くらいはあるんじゃないかと思います。

税理士の従業員としては、月70万円~80万円で年収1000万円プラスマイナス100万円がレンジでした。税理士になるとおのずと業務内容が重要な顧客への相談対応や従業員の業務のチェックなど行い毎月どこかしら決算となり休日が消え去り年中繁忙期状態に見えました。

この状態を避けシンプルに個人プレイヤーとして働く場合30万円台/月のイメージです。

公認会計士の場合

僕は一番低い年次の為、先輩たちから聞いた話で恐縮です…

①スタッフ(1年目から4年目くらい)500万~600万

②シニアスタッフ(5年目から8年目くらい)650万~800万

③マネージャー(9年目~12年目くらい)1000万円超

ここから確度低めーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

④シニアマネージャー1200万円くらい

⑤パートナー…無限

公認会計士で1000万円は入所して10年くらいで到達するとのことです。実際にマネージャーの人に1000万円超えているか確認したので確実だと思います。

まとめ

・公認会計士の方がおすすめな理由

①公認会計士で税理士も資格も手にはいる

②公認会計士は高時給で働ける

③公認会計士は会計・税務・企業法の知識を持っており、高度な税務に強い

公認会計士に興味を持った方は↓の記事も是非見てみてください

既にどっちかの勉強を始めている人へ